遺族年金は子の人数や年齢、生年月日などによって金額が変わります。

今回は夫が亡くなったときに妻が受け取れる年金額がどのように変わっていくかについて、基本的な考え方を掲載しています。

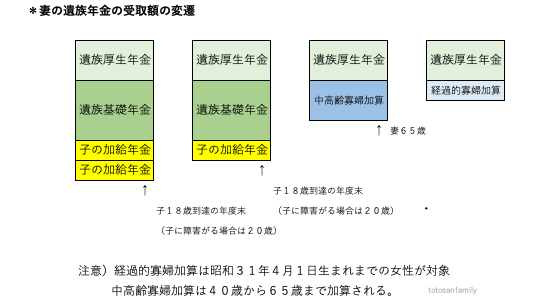

妻が受取る遺族年金の金額の変遷について

夫が死亡し、妻と二人の子(18歳年度末までの子、障害なし)がいるケースについてみていきます。

ここでは遺族厚生年金・遺族基礎年金の支給要件を満たし、遺族厚生年金の金額が60万円(夫の老齢厚生年金の報酬比例の4分の3)/年と仮定します。

金額は令和7年度の金額となっています。

イメージ図は↓↓のとおりです。

妻と子二人が支払い対象となる場合

遺族厚生年金=60万円

遺族基礎年金=831,700円+239,300円+239,300円

=1,310,300円

遺族年金=600,000円+1,310,300円

=1,910,300円/年💰️

遺族厚生年金+遺族基礎年金本体+子加算2人分ということになります。

妻と子1人が支払い対象となる場合

上の子が18歳最初の年度末を迎えると、遺族基礎年金に加算されていた子加算1人分がマイナスされます。(遺族基礎年金は本体+子加算1人分)

このため、遺族年金は

1,910,300➖️239,300=1,671,000円/年💰️

となります。

妻のみが支払い対象となる場合(65歳まで)

子どもがみんな18歳最初の年度末に達すると、遺族基礎年金は終了となります😭。

そのかわり、今回のケースでは「中高齢寡婦加算」(623,800円/年)が加算されます。

そのため、

遺族年金=600,000+623,800

=1,23,800円/年💰️

となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms04

中高齢寡婦加算について、詳しくは日本年金機構のHP↑↑を参照ください。

妻 65歳以降の遺族年金額

中高齢寡婦加算が加算されていたあるいは遺族基礎年金を受け取っていた昭和31年4月1日以前生まれの妻は、生年月日に応じて遺族厚生年金60万円に「経過的寡婦加算」が加算されます(妻のみ)。

経過的寡婦加算は生年月日に応じて金額が異なります。

ここでは、加算されないものとして説明します。

65歳から、妻自身が受給要件を満たせば、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえます。

すると、遺族厚生年金は妻自身の老齢厚生年金を差し引いた金額しかもらえなくなります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html#cms04

↑↑日本年金機構HPより

このため、仮に妻自身の老齢厚生年金(老齢基礎年金の金額は含まれません)が35万円だとすると、

遺族年金=60万➖️35万円

=25万円/年

となります。

ととさん

ととさん遺族年金の60万円よりも妻の老齢厚生年金の金額が高い場合は、実質遺族年金は0円となります。

妻自身が厚生年金に加入し、老齢厚生年金の金額が増えると遺族年金が減るという仕組みになっています。

しかし、老齢基礎年金(国民年金部分)については、純粋に受け取れますので、国民年金の支払いはしっかり行ったほうが良いかと思います。中高齢寡婦加算より妻自身の老齢基礎年金が少ない場合は、65歳以降の年金額がトータル減るという場合があります。

まとめ

遺族年金は一度決定されると、必ずしも一生涯同じ金額を受け取れるわけではありません。

その人のいろいろな条件によって金額など変わってきます。

今回の記事が人生設計において、遺族年金額がどれくらい受け取れるのかを把握する一つの材料となれば嬉しいです😆