離婚によって行われる年金の「離婚分割」。

これは、将来の老齢厚生年金だけではなく、すでに受け取っている「障害厚生年金」の年金額に影響する場合があることをご存知ですか?

今回は、障害年金を受け取っている人が離婚した場合、年金の離婚分割がどのように関係するのかを整理し、具体例を用いてわかりやすく解説します😊

年金の「離婚分割」とは?

年金の「離婚分割」とは、婚姻期間中に夫婦が厚生年金や共済年金に加入している場合、その報酬を互いに“分ける”制度です。

離婚分割には、「3号分割」と「合意分割」の2つの方法があります。

1)3号分割

平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間が対象。

強制的に相手から50%もらえます。

2)合意分割

3号分割以外の期間の厚生年金保険期間が対象。

双方の合意が必要。

当事者で按分割合を決められる。

(上限50%)

詳しくは、次の記事に掲載していますので参考にしてください。

ととさん

ととさん障害基礎年金と障害厚生年金の離婚分割との関係についてみていきます。

障害基礎年金と離婚分割

障害基礎年金は国民年金部分となります。

離婚分割の対象は厚生年金部分のみのため、

障害基礎年金を受け取っている人が離婚分割を行なっても、障害基礎年金の金額に影響しません。

障害厚生年金と離婚分割

一方、障害厚生年金は厚生年金の期間を元に計算されているため、離婚分割によって影響を受ける可能性があります。

ポイントは次のとおりです。

1) 障害厚生年金の計算の対象となる期間は、3号分割はできない。

ただし、合意分割は可能。

障害厚生年金は障害認定日の属する月までが計算の対象となります。

2) 合意分割は最大50%まで

障害厚生年金に影響がない場合でも、按分割合は50%までです。

3)3号分割をされても障害厚生年金の金額は減額されない。

障害厚生年金の計算の対象期間には3号分割が適用されないためです。

4)障害厚生年金の計算の対象となる期間を合意分割すれば、減額する可能性がある。

障害厚生年金を受け取っている人が、相手に報酬月額をあげる場合、障害厚生年金の計算の元となる報酬月額が下がるため、障害厚生年金の金額が下がる可能性があります。

次に具体的な事例をみていきましょう

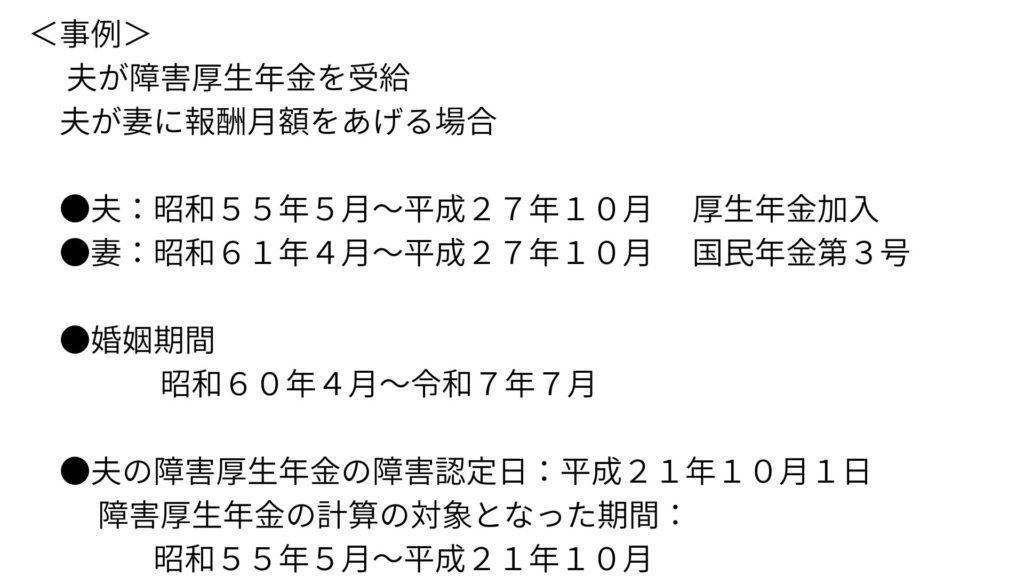

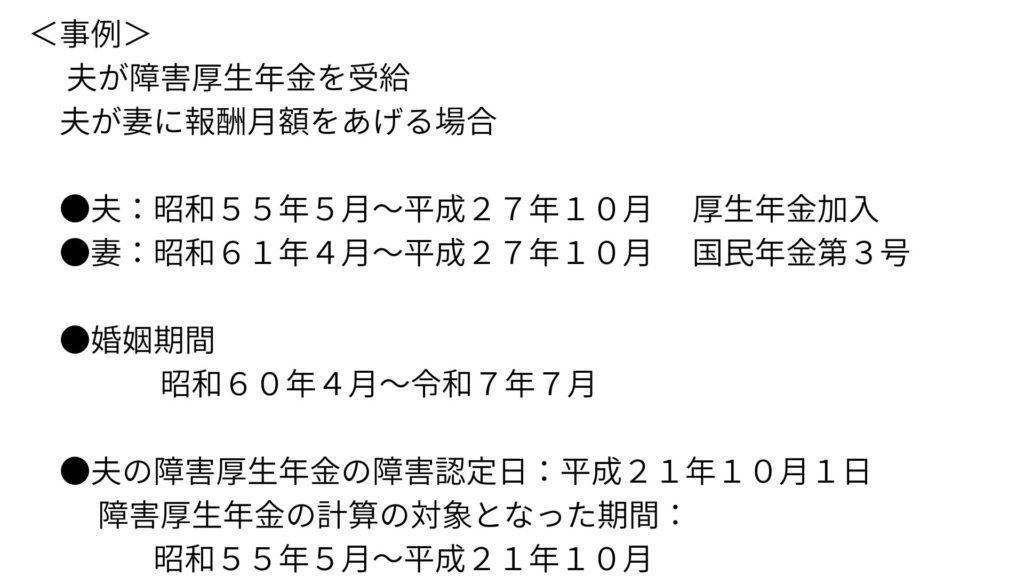

事例でみる障害厚生年金と離婚分割

この事例で離婚分割の対象となる期間は、

昭和60年4月〜令和7年6月まで

の厚生年金期間です。

合意分割する場合

婚姻期間の離婚分割の対象期間

=昭和60年4月〜平成27年10月

(婚姻期間厚生年金期間のみ対象のため)

離婚分割を行なった場合、

障害厚生年金の計算の対象期間となっている

昭和60年4月から平成21年10月分

の標準報酬月額が改定されるため、

障害年金が減額される可能性があります。

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

そのため、厳密に言えば、平成21年11月〜平成27年10月は3号分割です。

3号分割する場合

3号分割の対象期間:平成21年11月〜平成27年10月

障害厚生年金の計算の基礎となっている期間

=昭和61年4月~平成21年10月分

は3号分割はできません。

(合意分割のみ可能です)

3号分割できる期間は、妻が夫から強制的に50%もらえます。

また、夫の障害厚生年金の金額に影響しません。

手続き上の注意点

離婚分割を進める際には、次の点に注意が必要です。

1)配偶者加給金のはずし忘れに注意!

障害厚生年金に配偶者加給金が加算される場合、離婚すると外す手続きが必要です。

2)振替加算のはずし忘れに注意!

離婚分割により、もらった側が自身の厚生年金期間ともらった厚生年金期間を合わせて20年以上になった場合、加算されている振替加算は無くなります。

振替加算を外す手続きを行うことが必要です。

おわりに

障害年金を受けている場合の離婚分割は、制度の理解がとても重要です。

特に障害厚生年金は「合意分割」をすると年金額が減額される可能性があり、「3号分割」であれば影響がないなど、扱いが大きく異なります。

今回ご紹介したように、

✅ 障害基礎年金は離婚分割に影響なし

✅ 障害厚生年金は分割方法によって影響がある

✅ 配偶者加給金は離婚したらなくなる

✅ 振替加算は離婚分割によりなくなる場合がある

✅ 合意分割は、50%まで

という基本を押さえておけば、離婚後の年金に関する不安も和らぐかと思います。

「自分の場合はどうなる?」ということを、早めに確認して将来の生活設計に役立てていただければ幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。