結婚や出産は、人生の中でも大きな転機です。

新しい家族を迎える喜びの一方で、

「税金や社会保険ってどうなるの?」

「どんな給付を受けられるの?」

と不安に思うことも多いのではないでしょうか。

特に共働き夫婦の場合、専業主婦(主夫)世帯と違って扶養制度による税制上や社会保険上のメリットは基本的にありません。

ですが、その代わりに 夫婦それぞれが社会保険に加入していることで、出産・育児に関する給付を自分自身で受けられる という大きな強みがあります。

今回は、そんな共働き夫婦が結婚・出産を迎えたときに知っておきたい「社会保障と税金の仕組み」について整理しました。

⚠️2025年9月時点での情報です。改正などについては注意が必要です。

所得税・住民税

共働き世帯では、所得税と住民税はそれぞれの給与から徴収されます。その時、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」はうけられません。

所得税・住民税はそれぞれの収入に応じて課税されます。

ととさん

ととさん所得税は、給与から源泉徴収され、年末調整で精算されます。

住民税は、前年所得に基づき、翌年6月から給与天引きされます。

社会保険(健康保険・厚生年金)

社会保険は夫婦それぞれ勤務先を通じて、健康保険厚生年金に加入します。

保険料は労使折半で負担します。

国民年金第3号被保険者(年金の扶養)制度は利用できないが、厚生年金が上乗せされる分、将来の年金は手厚くなります。

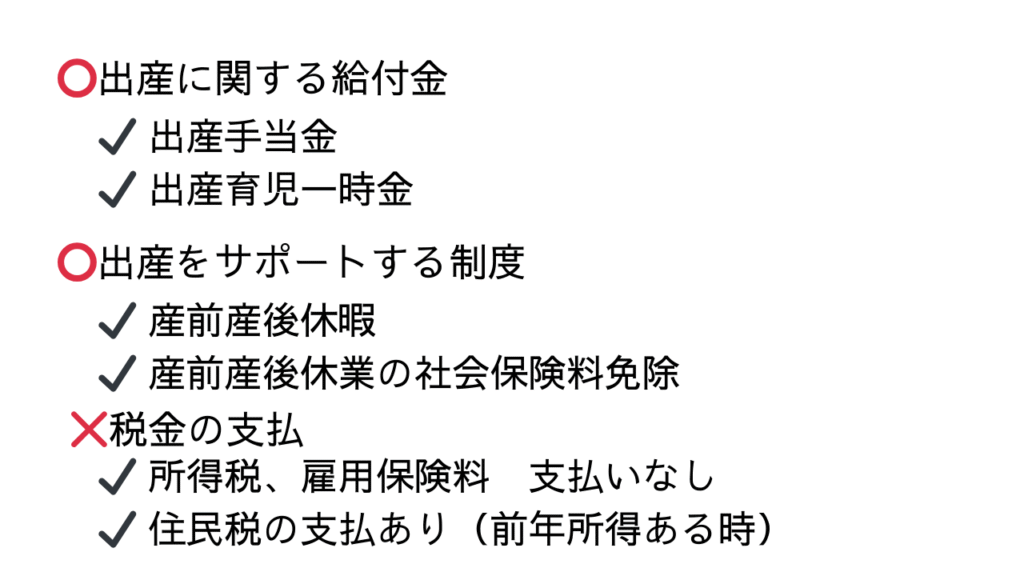

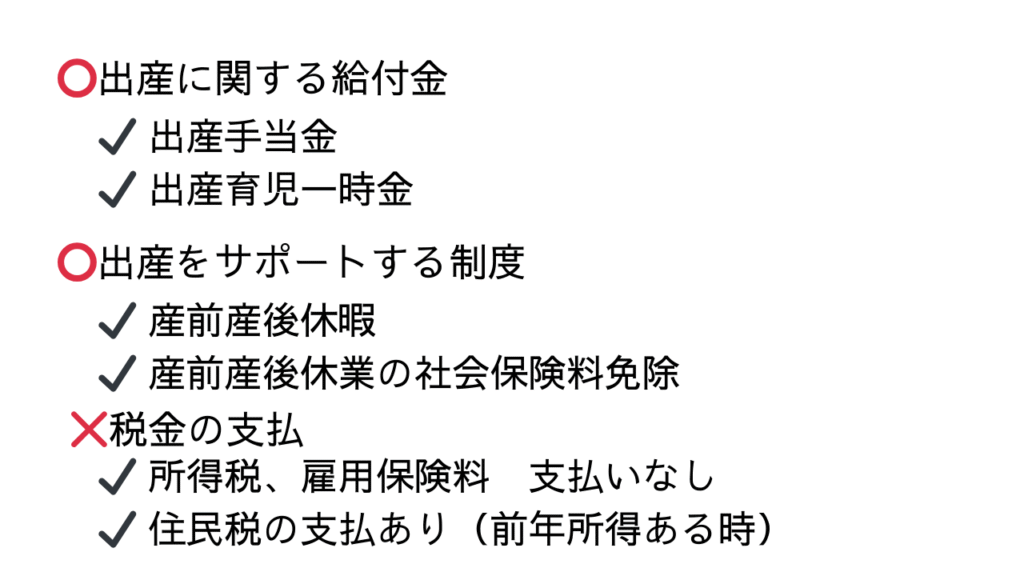

出産に関する給付等

共働き夫婦の場合、出産や育児に関する給付はそれぞれ利用することができます。

次の制度などについて説明していきます。

協会けんぽでの説明となっております。加入されている健康保険が協会けんぽでない場合は、加入されている健康保険組合等で確認ください。

産前産後休暇(労働基準法)

✔️産前休暇:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人の請求で休業が可能

✔️産後休暇:出産の翌日から8週間は必ず休業。産後6週間を経過し、本人の希望意思が認めれば就業可能

産前休暇は「希望すれば取れる休暇」に対し、

産後休暇は「法律で必ず休む休暇」

という違いがあります。

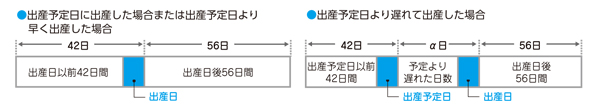

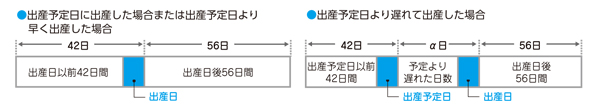

出産手当金(健康保険の給付)

産前産後休暇中に給与が出ない場合、自身の健康保険から支給されます。

対象期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

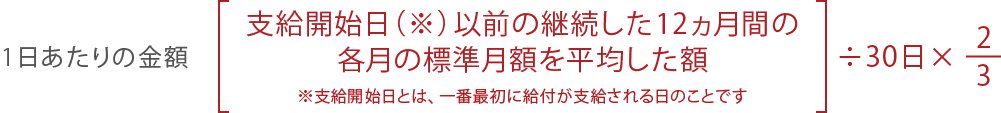

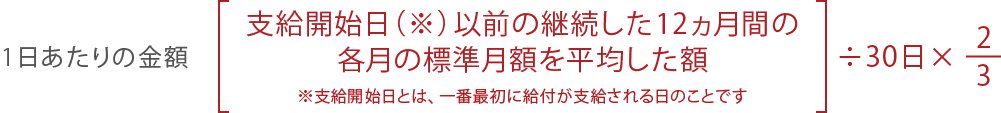

協会けんぽの場合、出産手当金は下記の計算式で計算されます。

ざっくりいうと給与の3分の2が補償されます。

詳しくは協会けんぽのHPを参照ください。

⚠️協会けんぽの健康保険に加入していない場合は、加入している健康保険組合等に確認ください。

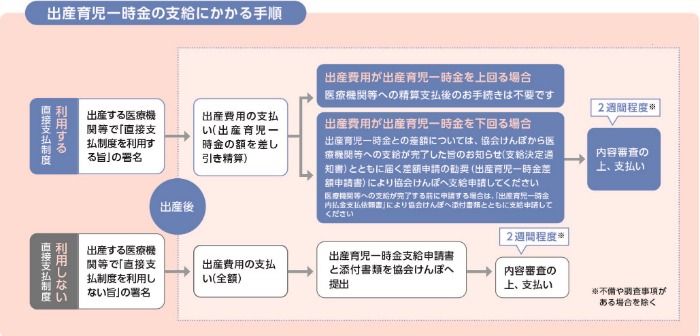

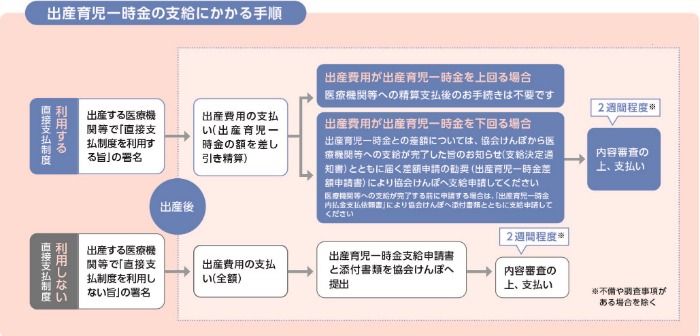

出産育児一時金(健康保険の給付)

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産した時に支給されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれています。

支給額は一人の子に対し、50万円となります。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

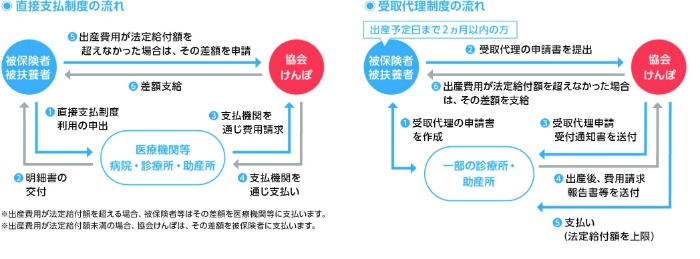

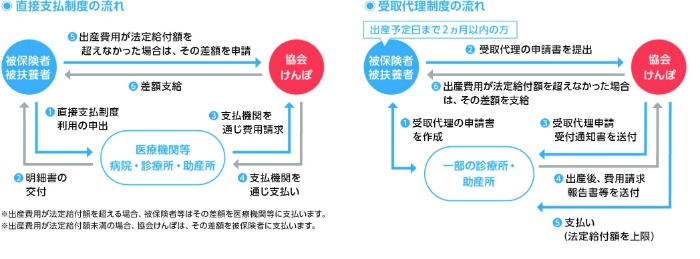

受け取り方法は、被保険者が受け取る方法と、協会けんぽが医療機関へ直接支払う方法があります。

詳しくは協会けんぽHPを参照ください。

協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。

出産後、約3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽから送付されてきますので、提出手続きが必要です。

⚠️加入している健康保険が協会けんぽでない場合は、加入している健康保険組合等で確認ください。

産前産後休業の社会保険料免除(年金事務所)

日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を事業主が提出することにより、産前産後休業期間中の保険料が免除されます。

産前産後休業期間中の給与が有給・無給であるかは問われません✨

さらに、年金給付を受ける場合、産前産後休業取得期間中も保険料を支払ったものとして計算されます✨

手続き方法は日本年金機構HPを参照ください。

出産費用のわかりやすい動画は↓↓はこちらです。

育児に関する給付等

出産後、子どもを育てながら仕事を続けるためには、「育児休業制度」や「育児休業等給付金」などの仕組みを理解しておくことが大切です。

育児休業制度

育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業です。

保育所に入れないなどの事情がある場合、最長2歳まで延長することができます。

産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスなど様々な制度があります。

詳しくは厚生労働省の育児休業の特設サイトを参照ください。

厚生労働省HPより

育児休業の申出は、法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒むことができません。

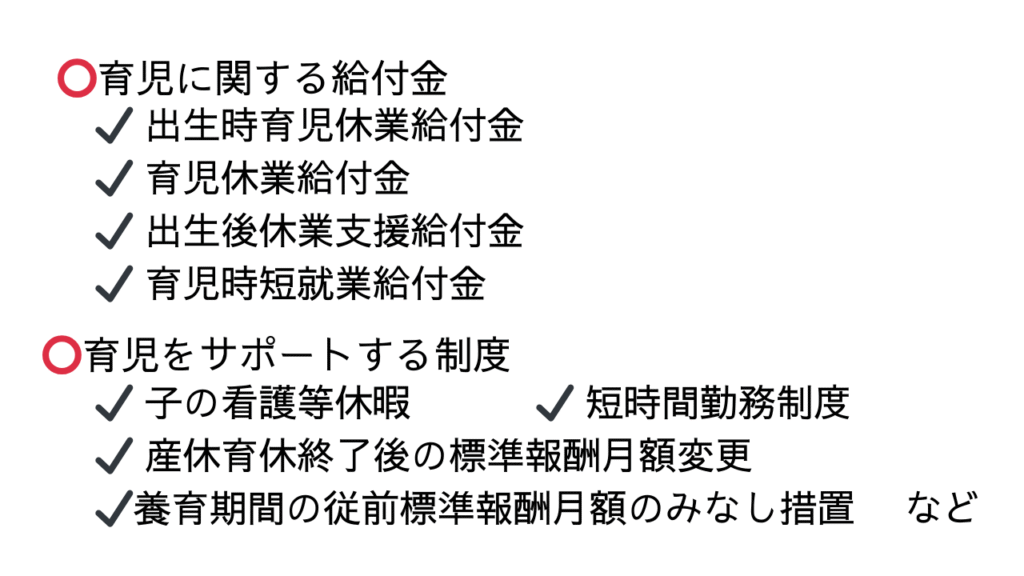

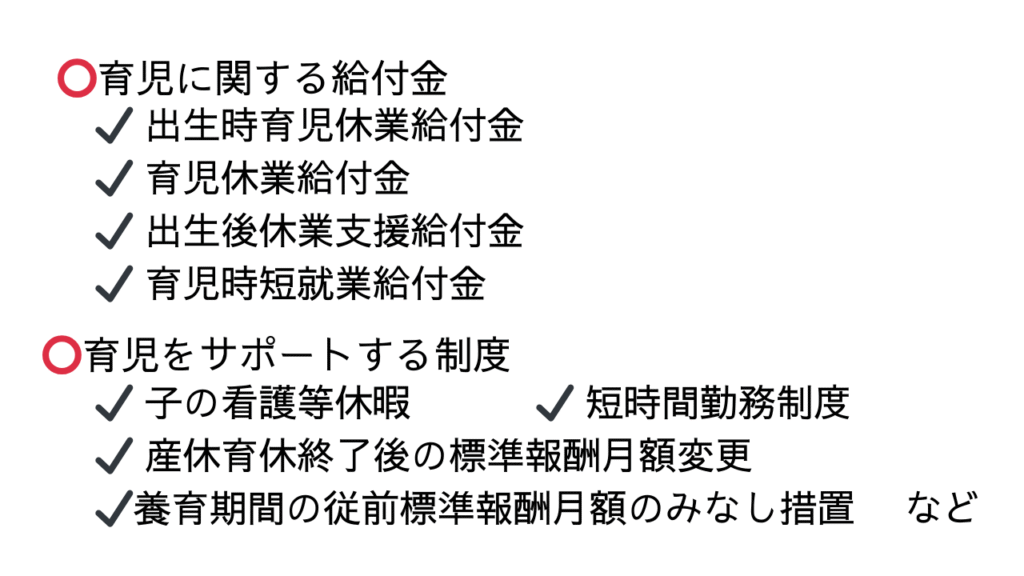

育児休業等給付金(雇用保険からの給付)

育児休業等給付金とは、育児休業中の収入を補うために、雇用保険から支給されるものです。

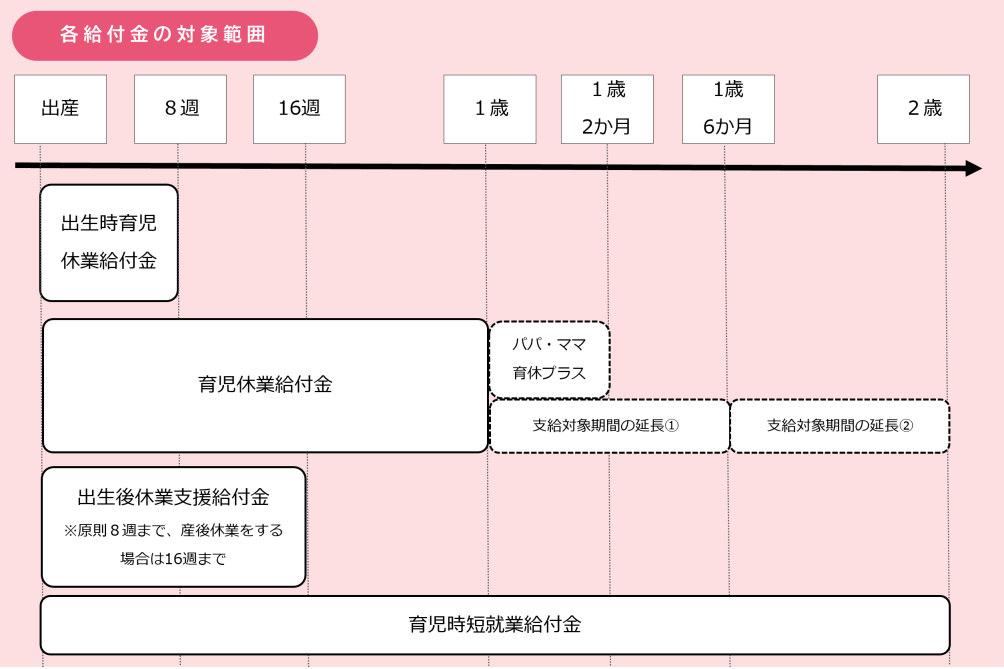

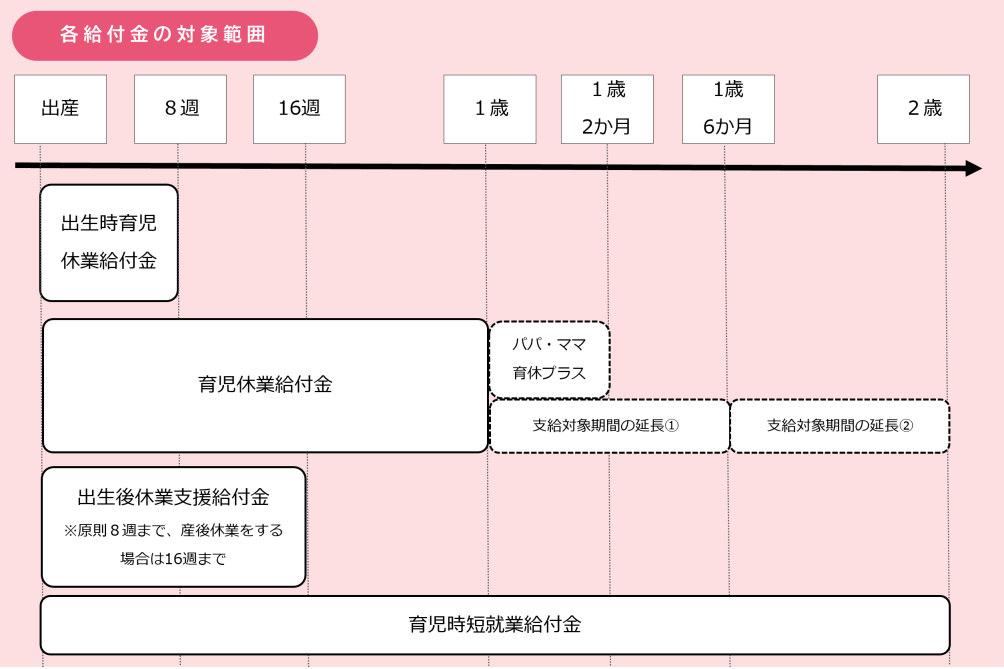

子の年齢や養育の状況に応じて、

✔️ 出生時育児休業給付金

✔️ 育児休業給付金

✔️ 出生後休業支援給付金

✔️ 育児時短就業給付金

が支給されます。会社がハローワークに申請します。

「育児休業給付金」は育休開始から180日までは給与の67%、それ以降は50%となっています。

<イメージ図>

厚生労働省HPより

おすすめの動画はこちらです↓↓

育児休業等期間中の社会保険料免除(年金事務所)

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が全額免除されます。(保険料を支払わなくて良くなります)

なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めたものとして扱われます✨

税金

育児休業中は収入が減るため、税金や保険料の扱いが気になるところです。

まず、所得税については、育児休業中は給与が支払われないためかかりません。

また、育児休業給付金も非課税となっていますので安心です。

一方で、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、休業に入っても支払い義務は続きます。

会社から天引き(特別徴収)される場合もあれば、給与がゼロになることで天引きができなくなり、自宅に市区町村から納付書が届き、直接支払う(普通徴収)形になる場合もあります。

つまり、育児休業中は

「所得税はかからない」

「住民税は前年の所得に応じて支払う必要がある」

ということになります。

これを知っておくことで、休業中の家計の見通しを立てやすくなると思います。

おすすめの動画↓↓はこちらです。

育児をしながら働く人をサポート制度

ここまで、出産や育児休業について説明してきました。ここからは、子育てをしながら働き続ける人をサポートする制度について代表的なものをみていきたいと思います。

短時間勤務制度(時短勤務)

子どもが3歳になるまで、1日の労働時間を6時間まで短縮することができる制度。

子育てと仕事を両立しやすくします。

子の看護等休暇

小学校3年生修了までの子どもが病気やケガをした時、感染症に伴う学級閉鎖や入学式・卒園式などで休暇を取るとき、年に5日(2人以上なら10日)まで休暇を取得できます。

残業・深夜行の制限

小学校就学前の子を養育している労働者は、請求すれば残業や深夜勤務を免除できます。

令和7年10月から始まる「仕事と育児の両立」強化策

2025年(令和7年)10月1日から、子育て世代の働き方をより柔軟にするための制度改正がスタートします。

これにより、子育てをしながら働く人が、より安心してキャリアを続けられる環境が整えられます。

まず、3歳から小学校就学前までの子どもを養育する労働者について、事業主は

✔️ 始業・終業時刻の変更

✔️ テレワーク等(10日以上/月)

✔️ 短時間勤務制度

✔️ 保育施設の設置・運営

✔️ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(年10日以上)

これらから2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

労働者はその中から、自分に合った1つを選んで利用することができます。

また、妊娠・出産の申し出時や子どもが3歳になる前には、事業主が「 労働者の意向を個別に聴き取り、配慮すること」 が義務化されます。

聴取内容は勤務時間や勤務地、制度利用の期間、業務量の調整など。方法は面談や書面、メールなど柔軟に行えます。

さらに、子どもに障害がある場合には短時間勤務や看護休暇の延長、ひとり親家庭には看護休暇の日数増加など、家庭の事情に応じた柔軟な対応も望まれています。

<改正後の仕事と育児の両立イメージ>

厚生労働省HPより

健康保険・年金のサポート

出産・育児を行うと、今まで通りにフルタイムで働けなくなったり、残業できなくなったりすることにより給与が減ることがあります。

年金では「今」と「将来」を両方サポートする制度があります。

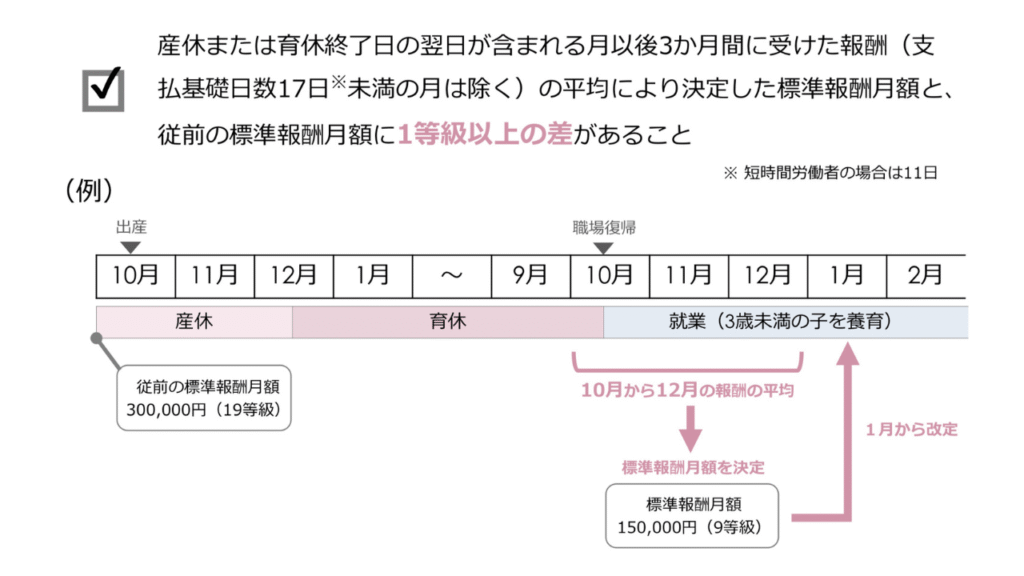

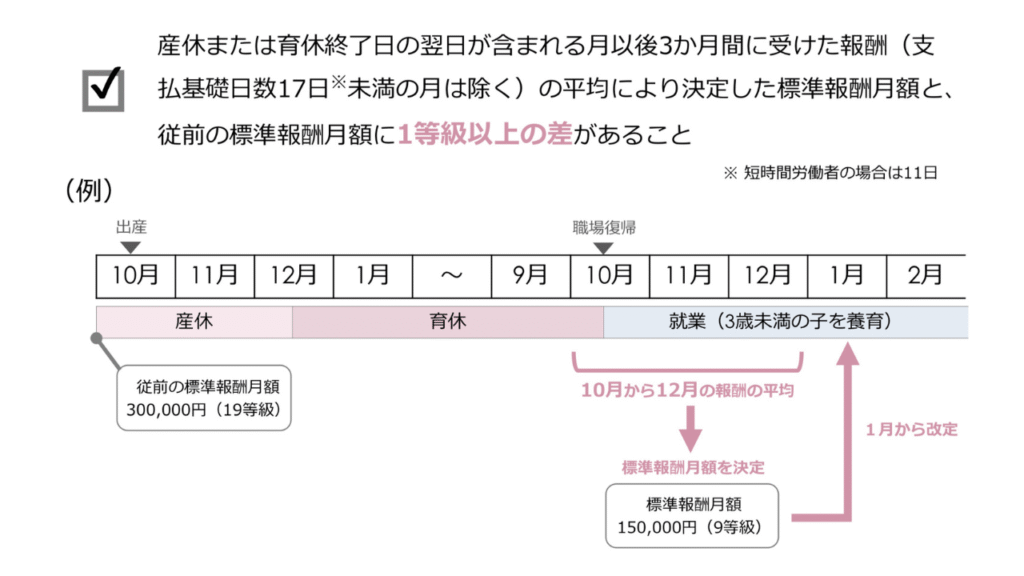

産休・育休終了後の標準報酬月額変更

産休や育休から復帰した直後は、働き方や給与が大きく変動することがあります。

その場合、通常の「随時改定(月額変更)」よりも早く、標準報酬月額を変更できる特例が用意されています。

これにより、実際の収入に合わせて早めに保険料が調整されるため、復帰直後の給与に見合わない高額な保険料負担を避けることができます。

日本年金機構HPより

通常の月額変更は、固定給が下がり、3ヶ月間に受けた給与の平均額が2等級以上の差がないと変更できません。

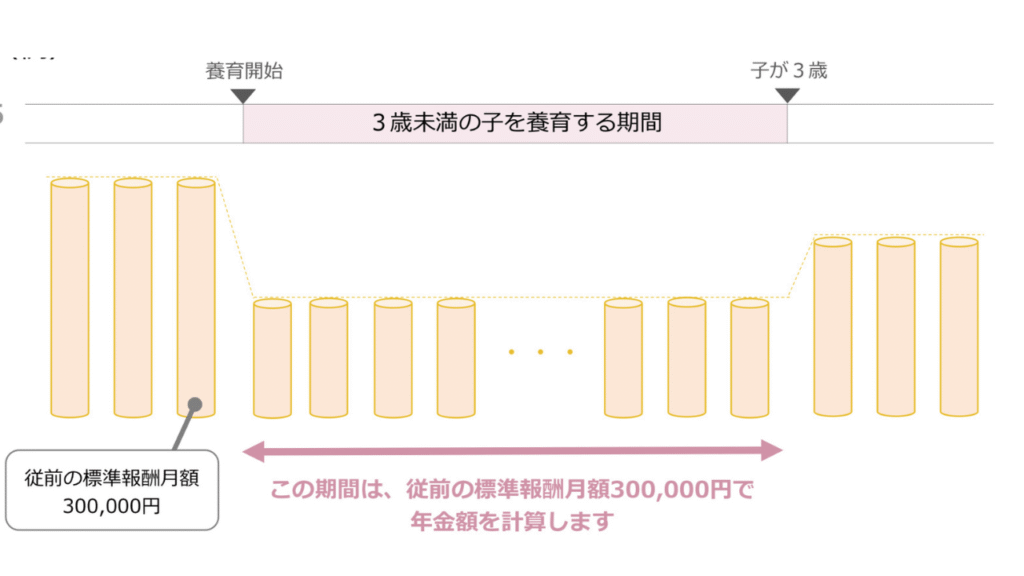

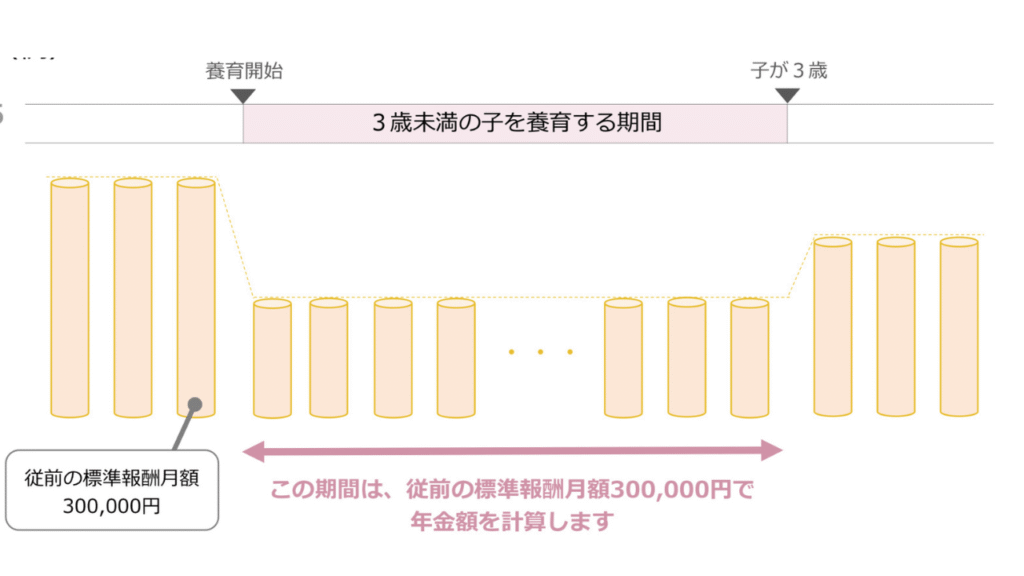

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

3歳未満の子どもを養育している間に、時短勤務や働き方の変更で収入が下がったとしても、実際の低い給与額ではなく、養育前の標準報酬月額で年金の記録を計算してくれる制度です。

つまり、収入が減っても 将来の年金額は減らない ように保護されます。

日本年金機構HPより

おわりに

結婚や出産は、生活だけでなく税金や社会保障にも直結する大きなライフイベントです。

共働き夫婦の場合、扶養のメリットはほとんどありませんが、その代わりにそれぞれが健康保険や厚生年金保険・雇用保険に加入していることで、出産手当金や育児休業給付金などの給付を自分自身で受けられる強みがあります。

また、育児休業中の社会保険料免除や養育特例、復帰後の月額変更といった仕組みは、今の生活と将来の年金を守るためにとても重要です。

これらの制度は、知っているかどうかで大きな差が出るものです。

「こんな制度があるなんて知らなかった…」

と後から後悔しないように、ぜひ知っておいてほしいと思います。

そして、必要なときにはしっかり活用して、安心して子育てと仕事を両立していきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。