― 現場で出会った、秘密にしておきたい13の話 ―

第二話のはじまりに

年金の現場では、書類の数字の裏に“人の人生”があります。

誰かを支え、誰かに支えられて生きてきた関係は、

必ずしも戸籍の上だけでは語れません。

このシリーズでは、実際に起こりうる年金の小話を通して、

「制度」と「人」のあいだにあるリアルをお伝えしていきます。

第2話 本妻と内縁の妻 ― 戸籍にない絆は「遺族」として認められるのか?

「40年 連れ添っても、遺族になれないんですか?」

生計維持関係の認定や、事実婚関係の認定などについては「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて」平成23年3月23日 年金発0323第1号、改正平成27年9月30日 年発0930第11号に規定されています。⇩⇩⇩

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1

この基準をもとに作ったフィクションであり、日本年金機構の判断基準を示すものではありません。

40年 連れ添った “もう一人の妻”

仁義太郎(じんぎ・たろう)――享年70歳。

厚生年金加入450月。

令和5年10月14日、静かに息を引き取った。

葬儀が終わり、四十九日も無事済ませたある日。

内子(内縁の妻)は静かに事務所のドアを開けた。

内子(内縁の妻)

内子(内縁の妻)太郎さんとは入籍はしていませんが、

長年一緒に暮らしていました。

遺族年金が請求できると聞いて、年金事務所へ相談に行き、手続きを行ったんです。

でも、遺族年金不支給通知が届いたんです!!

何か思い当たる理由はありますか?

実は、亡くなった夫には、本妻がいるんです。

その人が遺族年金をもらって

でも、私は、亡くなった夫と40年以上一緒に暮らしてきたのよ!

夫が入院している時も、夫の介護も、葬儀の手配も、全て私がやりました。

それなのに・・・・もらえないってどういうことでしょうか?

制度の壁:「重婚的内縁関係」

ととさんが静かに口を開く。

内子さんのお気持ちはよく分かります。

ただ、制度上は “重婚的内縁関係” といって、

戸籍上の婚姻関係と内縁関係が重なる場合、

基本的には法律婚である本妻が優先されるんです。

でも、私は40年間一緒に暮らしてきたんです。

戸籍上の夫婦でも、

実際に長年別居していて

生活も経済もまったく交わらない場合、

“婚姻関係の実体を全く失った”とみなされ、

内縁の妻が“事実婚関係にある者”として認められることがあります。

遺族年金は、法律上の婚姻関係にない内縁関係(事実婚)の妻や夫であっても、

亡くなった方と生計維持関係にあったと認められれば、支給の対象となります。

一方で、戸籍上は婚姻関係が残っているにもかかわらず、

別の相手と内縁関係を続けている場合、

これを「重婚的内縁関係」といいます。

このようなケースでは、原則として法律婚の配偶者(本妻・本夫)が優先されます。

ただし、法律上の婚姻関係の実態が完全に失われていると判断される場合には、

例外的に内縁の妻・夫が遺族年金を受け取れることもあります。

「婚姻関係が実体を全く失った状態」とは?

次の要件を満たすことが必要です。

「夫婦としての共同生活の状態にない」とは?

これらを満たす場合、内縁関係が「実質的な婚姻」として認められる可能性があります。

ざっくりいえば、

1️⃣ 夫婦が離婚の合意に基づき別居している

2️⃣ 悪意の遺棄により夫婦生活が10年以上途絶えている

3️⃣ 経済的依存・交流が一切ない状態が長期間続いている

⇨婚姻関係が形骸化していることが必要です。

そんなの、全て該当するに決まっています!

ただ、おそらく本妻の方が遺族年金をすでに受け取られていると思います。

本妻と内縁の妻と両方から年金請求書の提出があった場合、「重婚的内縁関係にかかる調査」があると思います。

重婚的内縁関係にかかる調査とは?

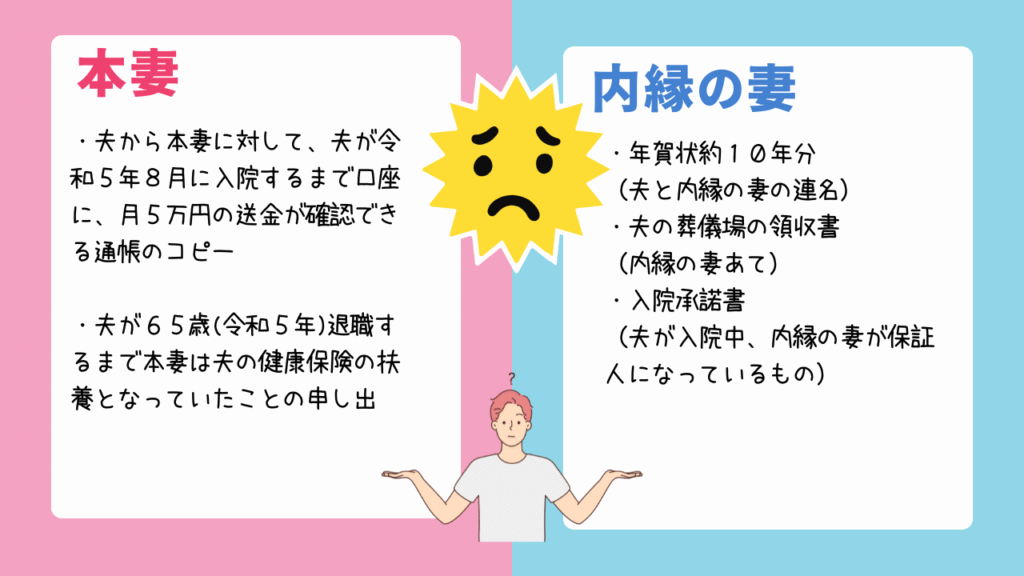

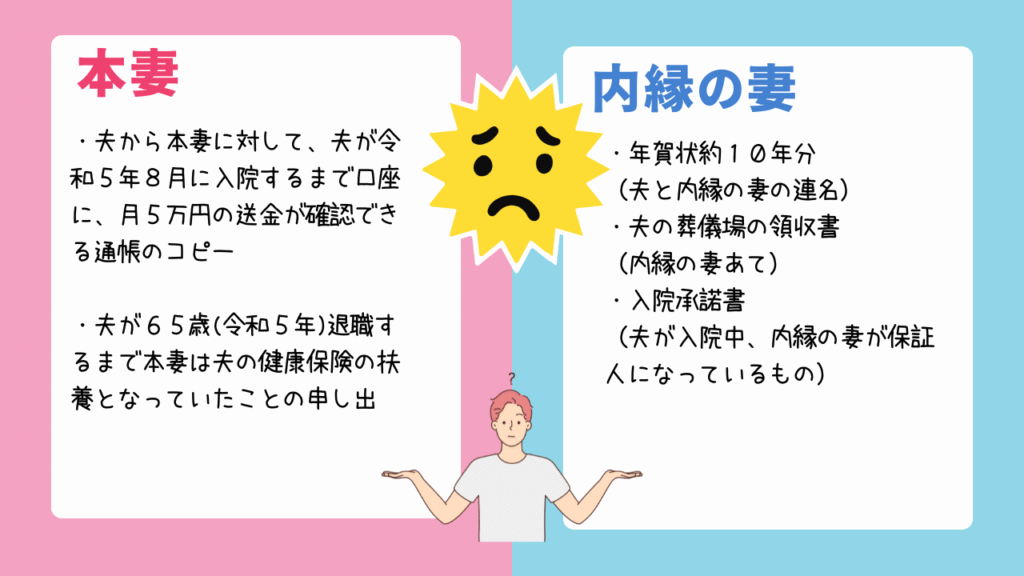

重婚的内縁関係の認定が必要となったとき、何をどう確認するのか。

この調査を含めて、重婚的内縁関係にある内縁側の遺族年金の決定が判断されていきます。

いくら40年住んでいました。

私が、介護していました、面倒をみていました。

そういった「事実」があったとしても、「客観的な書類」や「事実を証明するための資料」を提出しなければ、重婚的内縁関係の遺族年金は決定されません。

本妻・内縁の妻、双方から提出された資料を総合的に判断していくので、

「何を提出すれば、絶対」

というものはないと考えています。

一つひとつ、事実を証明する書類を積み重ねていく、

それが重婚的内縁関係の遺族年金の請求で難しいところだと思います。

あなたは どう 思いますか?

重婚的内縁関係にある場合の遺族年金の最終判断は、日本年金機構の専門的な調査に基づいて行われますが、

もし、本妻の提出した資料と内縁の提出した資料が、次のとおりだったとします。

あなたがこのケースの担当だったら、どのような点に着目し、どう判断の根拠を組み立てて、どちらに遺族年金が支給すると判断しますか?

個人的には夫から本妻への経済的援助が切れていないことから、本妻に軍配が上がるのではないかな?と思います。

⚠️これは、個人的に想定した架空の話ですので、実際の年金事務所がどの様な判断をするかは、不明であること・年金事務所の見解とは無関係であることを申し添えます🙇♀️

重婚的内縁関係の判断は、想像以上に難しい

本妻にも、内縁の妻にも、それぞれに人生の物語があります。

本妻は、法のもとで夫婦としての責任を果たし、

生活を支え、時には夫の知らないところで家を守ってきた人かもしれません。

もしかすると、帰らない夫の代わりに子を育て、家計を支えてきた方もいると思います。

一方で、内縁の妻もまた、

法律上の婚姻こそなくとも、長い年月を共に暮らし、

看病や介護、生活のすべてを分かち合ってきた人です。

どちらか一方が「正しい」と言い切れるものではありません。

そして、そのような状況をつくった背景には、

夫自身の“決断できなかった事情”があったのかもしれません。

制度は、どちらか一方を選ばざるを得ない。

だからこそ、「知ること」と「備えること」が、何よりも大切なのです。

おわりに

年金制度の中でも、「本妻と内縁の妻」の問題は、

誰の立場にも痛みと正しさがある、非常に繊細なテーマです。

本妻は法に守られた立場として、長年家庭を支えてきた人。

内縁の妻は、法に守られなくても、生活を共にしてきた人。

どちらの愛情も、努力も、制度の一文で軽く片づけられるものではありません。

だからこそ、知ることから始めることが大切です。

知ることで、守れる権利があります。

備えることで、守れる未来があるかもしれません。

今すぐできる3つのチェックポイント

1️⃣ 住民票や公共料金の名義を確認する

→ 同住所が明記されているか、どちらの名義で契約しているかを確認。

2️⃣ 経済的なつながりを記録に残す

→生命保険の受取人になっているか、 生活費の振込履歴、賃貸契約、扶養証明、医療保証などを整理。

3️⃣ 関係を証明できる第三者を確保する

→ 親族や友人、近隣の証言、連名の年賀状・郵便物など、社会的なつながりを残しておく。

これらは、もしもの時に遺族年金を請求するための

「あなた自身と大切な人を守る“備え”」になると思います。

また、家族関係が複雑な場合や判断に迷う場合は、

独断で動かずに、年金事務所・社会保険労務士・弁護士などの専門家に相談してください。

誤った対応が、思わぬ過払い請求や支給漏れにつながることもあります。

「知ることでトラブルを避け、大切な人を守れる。行動する人こそ、人生を良くできる。」

年金制度も同じです。

制度を嘆くより、知って、備えて、守る。

今日できる一歩が、未来の安心につながります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。