お子さんが社会人になると、初めての給与明細を手にして

「思ったより手取りが少ない!」と驚くことが多いものです。

アルバイトのときは、ほぼ全額もらっていたのに💦

それは、給与から社会保険料や税金が引かれているからです。

しかし、給与から引かれている社会保険料や税金にはそれぞれ役割があり、私たちが病気・ケガ・失業・老後といった様々なリスクから守ってくれる制度が備わっています。

ところが、実際には

「どんな給付があるのか知らない」

「トラブルが起きた時にどこへ相談すればいいかわからない」

「税金や保険の担当者する官公庁がどこなのかわからない」

と言った、不安や疑問を抱えている人も少なくないと思います。

私自身も社会人20年以上経って、ようやく所得税や社会保険の仕組みを少しずつ理解できるようになってきました。

だからこそ、これから社会に出る子どもたちには、早い段階で制度の存在やメリットを知ってほしいと思います。

今回は、「社会人になった時に知っておきたい税金や社会保障の仕組み」をわかりやすく整理していきます😊

社会保険の加入要件を知っておこう

社会保険(健康保険・厚生年金)は正社員(フルタイム労働者)は、原則加入対象。

入社日から社会保険の資格取得をします。試用期間であっても加入します。

契約社員・パートでも「2ヶ月以上の雇用契約」があり、週の所定労働時間・月の所定労働日数同じ事業所の通常の正社員の概ね「4分の3以上」に該当する場合は加入。

短時間労働者でも、加入要件がありまします。詳しくは日本年金機構HPを参照ください。

健康保険(親の扶養を外れる)

社会人になれば、親の扶養を外れ、自分の健康保険を加入します。

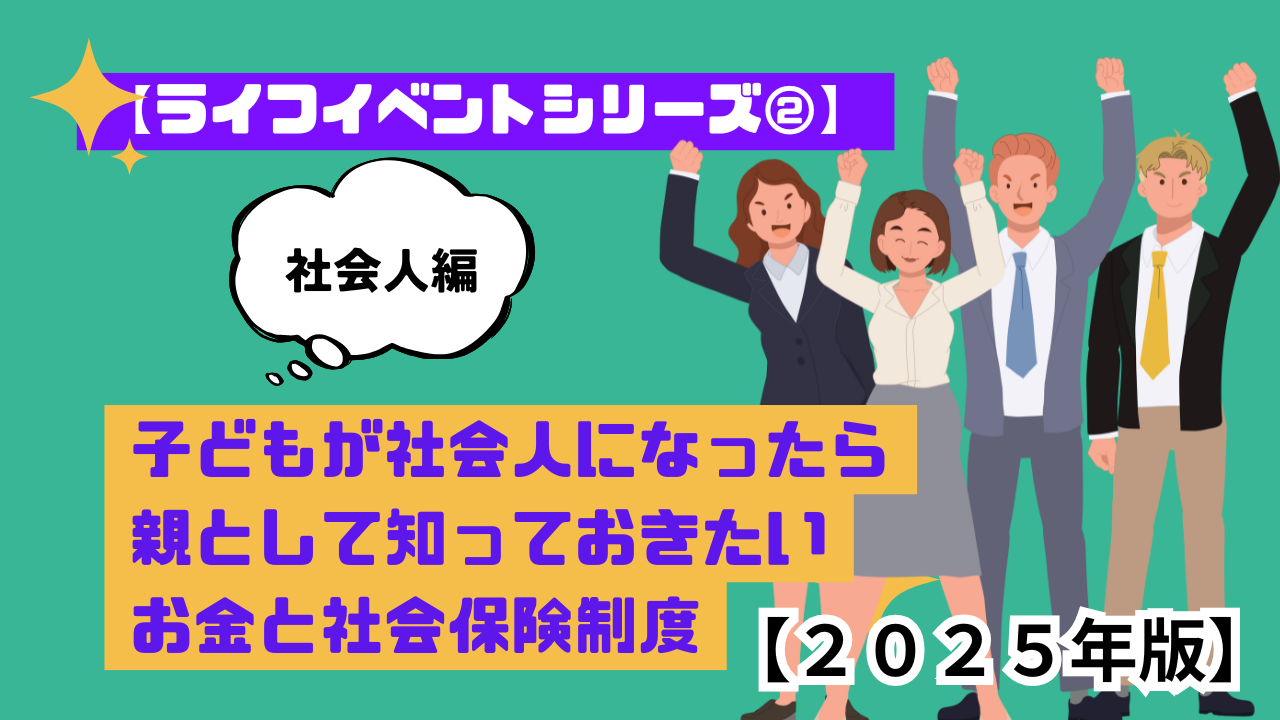

健康保険は病院での受診料が原則3割負担になるだけではなく、次のような制度もあります。

特に親の扶養に入っていた時や国民健康保険の制度にはない「傷病手当金」や「出産手当金」などは知っておきたい制度です。

保険料は会社と半分ずつ負担します。

●高額療養費

同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度

●限度額認定証

医療機関の窓口で提示すると、その月の医療費の自己負担が「高額療養費制度」で定められた限度額までに抑えられる証明書

●傷病手当金

会社員や公務員などが病気やケガで働けず、給与が支給されない時に生活を保障するための給付

●出産手当金

会社員や公務員などが出産のために休んで給与が支給されない時に支給される手当

●出産育児一時金

出産にかかる費用の負担を軽減するための給付金

●海外療養費

海外渡航中にケガや病気で治療を受けた場合、日本国内でかかると想定される費用の一部が払い戻される制度

ととさん

ととさん協会けんぽの給付金については協会けんぽHP⇩を参照ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

⚠️勤務先の健康保険が、共済組合・健康保険組合の場合は加入する健康保険で給付内容を確認ください。

厚生年金保険

厚生年金保険は健康保険とセットで加入します。

保険料は労使折半。

国民年金に上乗せされる形で、将来の年金額が増えます。

厚生年金は国民年金よりも補償が手厚くなっています。

老齢年金(老後の年金)

厚生年金を1ヶ月納付すると国民年金1ヶ月分+厚生年金上乗せがある。

(日本年金機構知っておきた年金パンフレットより)

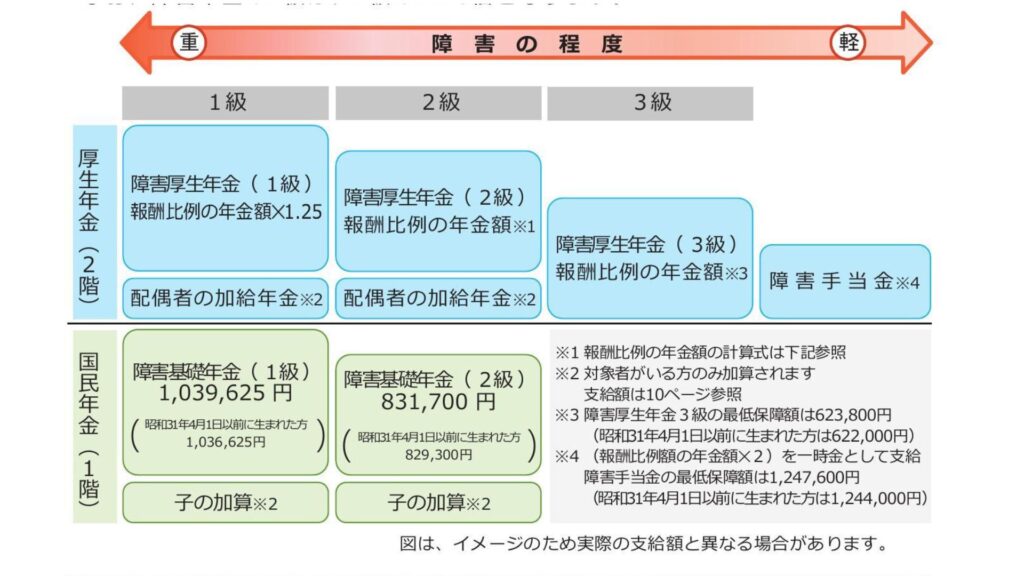

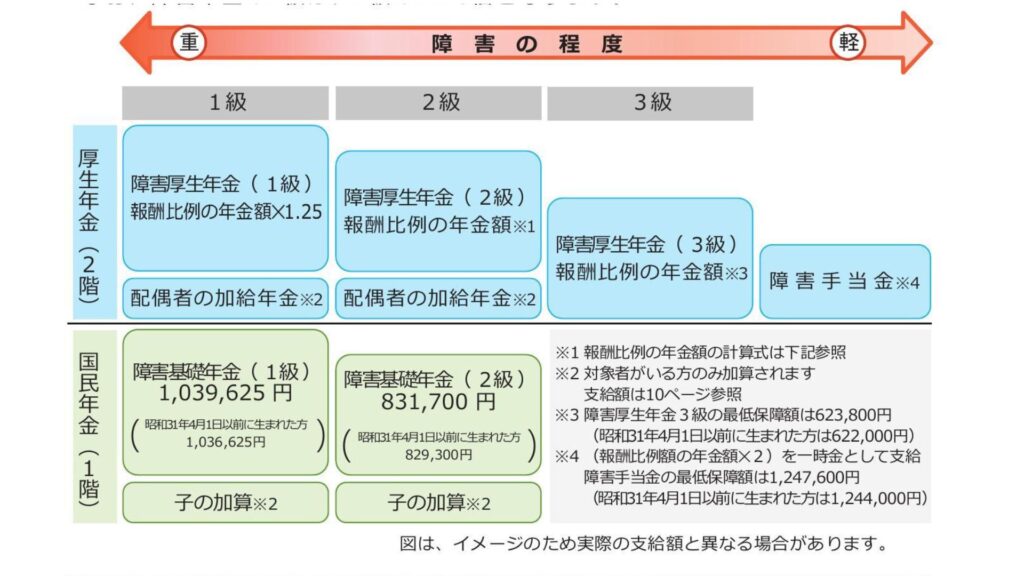

障害年金(病気・ケガの時)

国民年金(障害基礎年金)は、障害等級1・2級のみだが、障害厚生年金は障害等級1〜3級+障害手当金もある。

国民年金より受けられる範囲が広い。

(障害年金ガイドより)

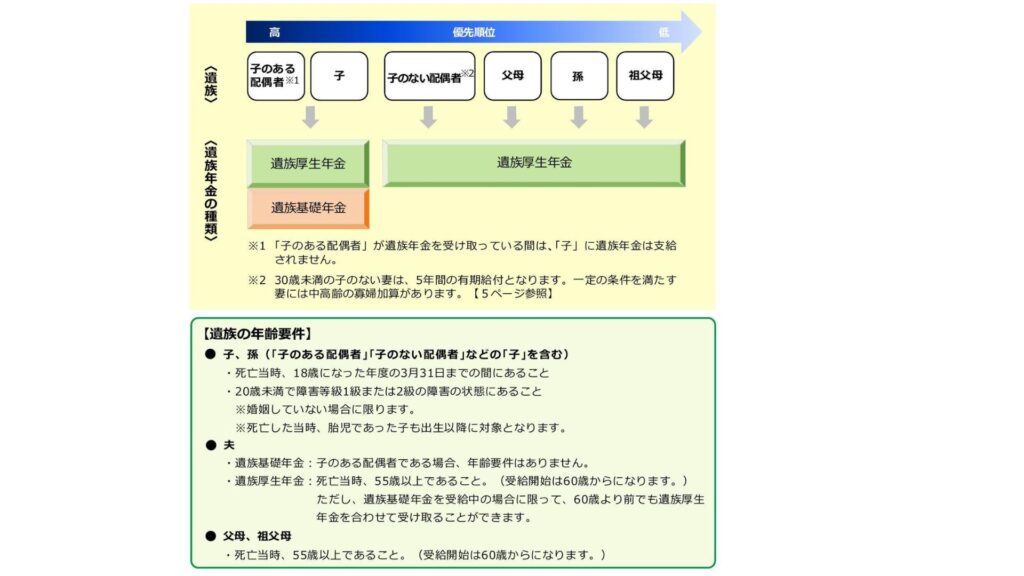

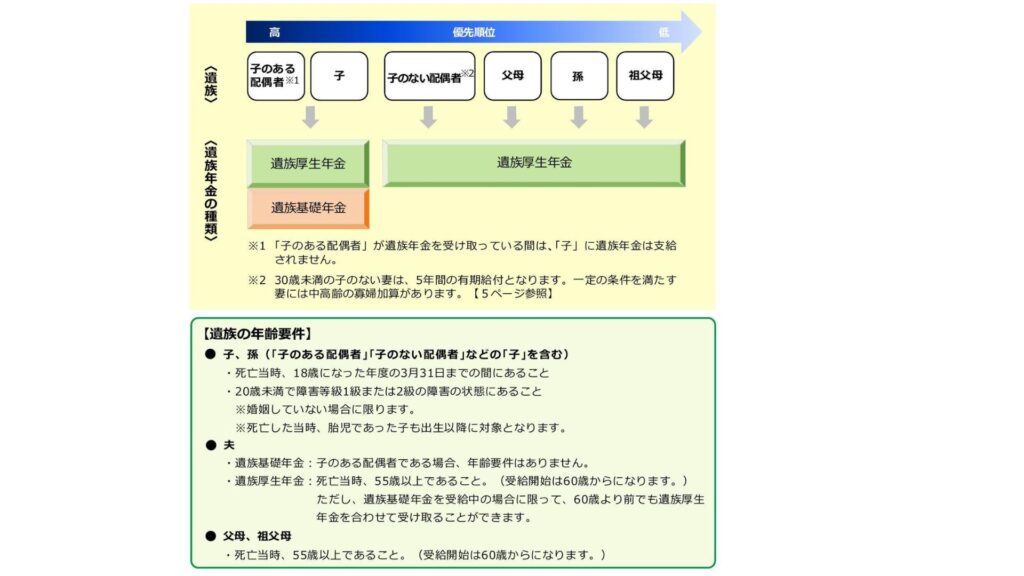

遺族年金(残された家族への保障)

国民年金(遺族基礎年金):子どもがいる配偶者または子のみ対象。

厚生年金(遺族厚生年金):配偶者(子の有無にかかわらず)、子、父母、孫、祖父母と対照範囲が広い。金額も、被保険者の報酬比例で算出される。子がいる場合は遺族基礎年金に上乗せとして遺族厚生年金がある。

(遺族年金ガイドより)

年金の給付種類については

日本年金機構HP

を参照ください。

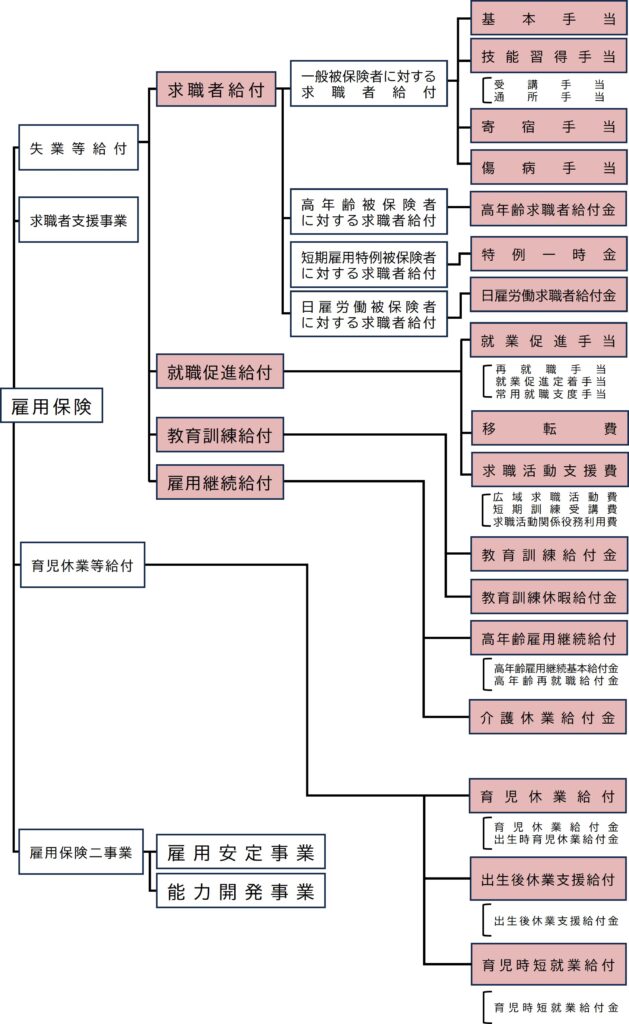

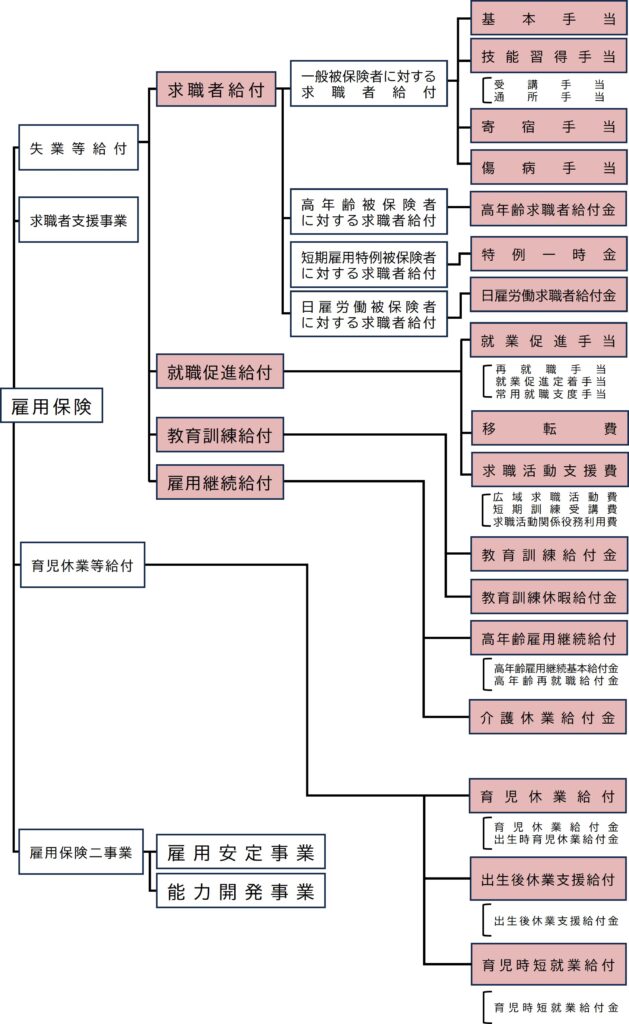

雇用保険

雇用保険は、週20時間以上働けば加入対象となります。

雇用保険は失業した後の生活保障、働きながらスキルアップを補助、出産・育児・介護関係の各種給付金があります。

保険料負担は0.6%です。

●基本手当(失業給付)

失業して求職活動をしている時、失業宮中の生活費を補填

●技能習得手当

基本手当の受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合に、その期間について支給

●傷病手当

基本手当の受給資格者が、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合などに支給

●特例一時金

雇用保険の加入期間が短く、基本手当の受給資格がない場合に一時金を支給

●職業促進手当 失業給付受給中に再就職したときに支給

●求職活動支援費

公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、交通費や宿泊料が支給。

●教育訓練給付金

労働者の主体的な能力開発を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合にその費用の一部を支給。

●介護休業給付

家族を介護するために休業した時の、収入補償

●育児休業給付金

子どもが1歳(最長2歳)になるまで育児休業をとったときに支給

●出生時育児休業給付金

産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たしたきに支給

●出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業を取得し、一定の要件を満たすときに支給

たくさんの給付があります。知っておくと良いことがたくさんです。

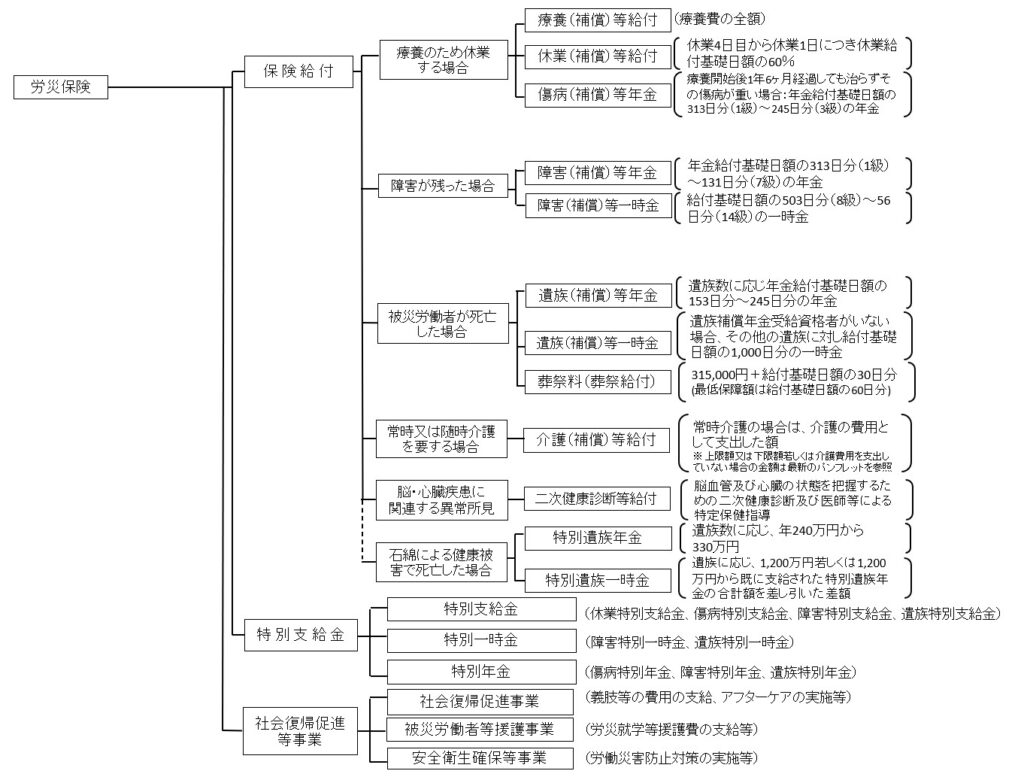

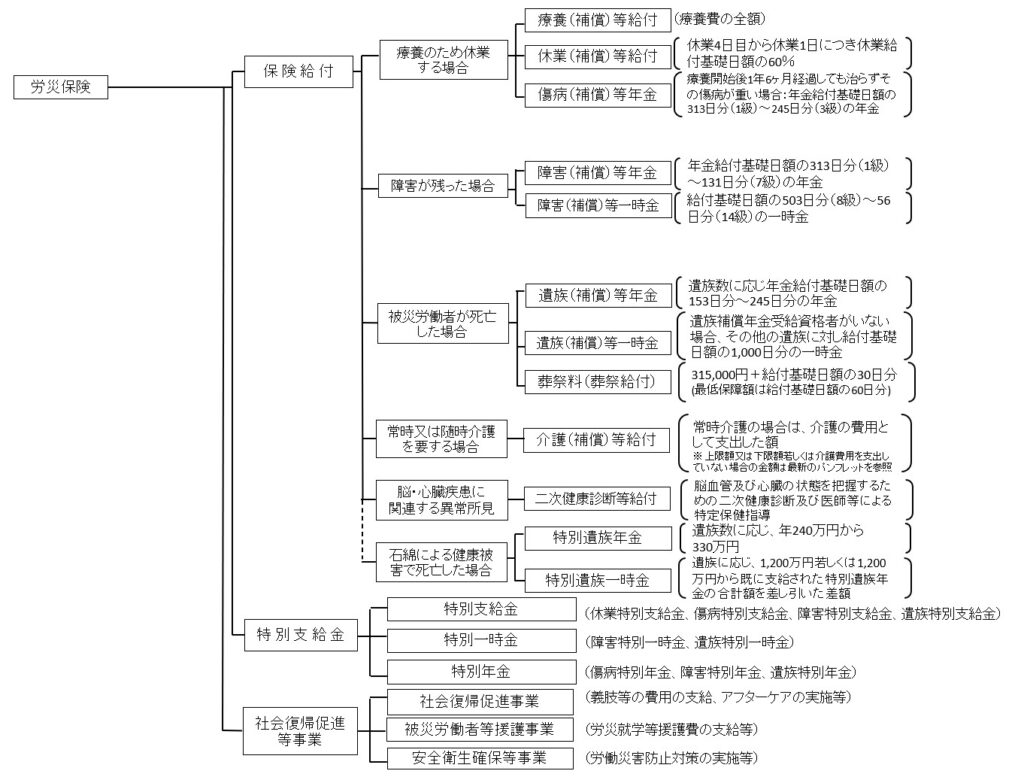

労災保険

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中に発生したケガ・病気・障害・死亡を補償する制度です。

対象になる人は、雇用形態や勤務時間に関係なく、賃金をもらっているすべての人が対象。

保険料は全額事業主負担で、労働者本人の負担はありません。

労災保険の主な給付は次のとおりです。

労働基準法:労使トラブルがあったとき

働いていると、

✔️ 雇用主とのトラブル

✔️ 同僚との人間関係の摩擦

✔️ 賃金未払い

✔️ 不当解雇

✔️ 不当な人事異動

✔️ 過剰な業務量

など、様々なトラブルが生じることがあります。

こうした問題の最終的な解決の拠り所となるのが「労働基準法」であり、「労働基準監督署」です。

よくある労使トラブルQ&A

残業代が支払われないのですが、どうすればいいですか?

A. 労基法では残業に対して割増賃金を支払う義務があります。証拠(タイムカード、給与明細、賃金単価がわかる雇用契約書など)を残し、まず会社へ確認。それでも解決しなければ労働基準監督署へ相談をおすすめします。

給与が遅れて支払われるのは違法ですか?

A. 賃金は「毎月1回以上、一定の期日」で支払うことが義務付けられています。給与の遅延が続くことは違法であり、労働基準監督署に申告できます。

会社が倒産して給与が未払いになりました😢どうすればいいですか?

A. 「未払賃金立替払制度」により、国が未払い分の最大8割を立て替えてくれる仕組みがあります。制度・手続き方法について、詳しくは厚生労働省HPを参照ください。

不当な人事異動を命じられました。拒否できますか?

A. 人事異動は会社の権利ですが、合理性がなく不利益が著しい場合は無効とされる可能性があります。人事部・労務部への相談、労働組合への相談、労働基準監督署への相談があります。

また、都道府県労働局の「あっせん制度」=解雇や人事異動などの労働紛争を、第三者が間に入って解決を目指す制度を利用することも視野に入れるのもありと思います。

詳しくは、総合労働相談コーナー(厚生労働省HP)を参照ください。

有給休暇を取りたいのに会社が認めてくれません。

A. 年次有給休暇は労働者の権利です。会社は原則拒否できず、時季変更権を行使できるのは業務に重大な支障がある場合だけです。ただ、現実として有給休暇を取得しにくい場合は、労働基準監督署への相談、労働局のあっせん制度を利用するのも検討ください。

退職したいのに辞めさせてもらえません。

A. 労働者は民法で「2週間前に申し出れば退職できる」とされています。退職届を提出すれば拒否されても辞められます。

労使トラブルが起きたら

1 会社に相談(証拠を残す)

2 労働基準監督署・労働局へ相談

3 弁護士に相談

という段階があります。

トラブルは泣き寝入りせず、まずは相談してみるのをおすすめします。

労使トラブルが生じた時の参考HP

⭕️ 未払賃金立替払制度に関するQ&A(厚生労働省)

⭕️ 労働基準法に関するQ&A(厚生労働省)

⭕️ 総合労働相談コーナー(厚生労働省)

所得税

所得税は給与から、基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などを差し引いた「課税所得」に税率をかけて計算します。税率は5%〜45%の段階に分かれています。

(国税庁H Pより)

所得税は、「源泉徴収」と言って、会社があらかじめ毎月の給与から引いて国に納付します。

そして、1年間で引かれすぎた税金と足りなかった税金を「清算」する手続きが、「年末調整」です。

会社に、扶養家族の申告・生命保険料控除・住宅ローン控除などを申告することで、税金が戻ってきます。

しかし、確定申告が必要なケースがあります。

✔️ 副業をしている場合

✔️ 医療費控除を受ける場合

✔️ ふるさと納税利用し、ワンストップ特例を使わない場合

✔️ 株や投資で利益が出た場合

一般的に、会社員の場合は年末調整で所得税の調整が終了です。

令和7年分であれば令和7年12月の給与で年末調整し、確定申告が必要な場合は令和8年2月16日〜3月15日に税務署にて確定申告を行います。(還付申告の場合は1月から申告できます)

住民税

住民税とは、住んでいる都道府県や市区町村に収める税金です。道路や図書館、ごみ処理、子育て支援など地域のサービスに使用されています。

住民税は「前年の所得」に対して計算され、前年の所得の約10%前後が目安です。

前年の所得に対して、翌年に課税されるため、原則入社した年は住民税はかかりません。

2025年に稼いだ所得は、2026年の6月から給与から引かれます。

おわりに

社会人になると、給与から引かれる社会保険料や税金は避けられません。

けれども、そのお金は決して無駄ではなく、将来の生活を支えてくれる「安心の仕組」です。

健康保険には医療費の軽減や傷病手当金があり、厚生年金には自身の老後の生活資金だけでなく、自分が障害を負った時の保障、自分が亡くなった後の遺族の生活を支える保障があります。

雇用保険は、失業時やスキルアップを支え、労災保険は働く人全てを守ってくれます。

そして、所得税や住民税は社会を支える大切な財源です。

大切なことは、これらの制度をただ

「お金を取られている」

と感じるのではなく、

「自分や家族を守るための必要な経費」

として理解していただけったらと思います。

また、今後万が一労使トラブルなどで困った場合は、必ず相談できる窓口があるということを知っておいてください。

知らないことは損、まず知ることが大切

だと私は思っています。

知識を持つことで安心に繋がり、知っているからこそ困った時に正しく制度を活用できるようになると思います。

私自身も親として、まず自分自身が制度を学び、子どもが困った時には

「こんな制度があるから、相談したら?」

と伝えてあげられるようになりたいと思っています。

これからも、このブログではライフイベントごとに必要となる社会保障や税金の仕組みを取り上げていきたいと思っています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。